Giungiamo, così, sempre sulla filigrana del testo evangelico - che è imprescindibile a causa del suo valore testimoniale - a quell'alba del «primo giorno della settimana», cantata dal filosofo Maurice Blondel nel suo diario del 1892 come «il giorno dell'eternità, l'immagine della patria, l'aurora di una vita nuova, della vera vita». Il gesuita Xavier Tilliette, nella sua opera La Settimana Santa dei filosofi (1992), ritiene giusto che «la filosofia si arresti alla soglia delle apparizioni pasquali, al sabato santo. Essa non deve testimoniare la Gloria. Per sua natura essa è destinata a soggiornare al capezzale di un morto, a vegliare un giacente. Occorre mantenere castamente la frontiera, diceva il filosofo Schelling». È vero, la filosofia e la storiografia non possono appropriarsi delle vie della grazia e della fede. Tuttavia questo non impedisce loro di guardare oltre quella frontiera.

Giungiamo, così, sempre sulla filigrana del testo evangelico - che è imprescindibile a causa del suo valore testimoniale - a quell'alba del «primo giorno della settimana», cantata dal filosofo Maurice Blondel nel suo diario del 1892 come «il giorno dell'eternità, l'immagine della patria, l'aurora di una vita nuova, della vera vita». Il gesuita Xavier Tilliette, nella sua opera La Settimana Santa dei filosofi (1992), ritiene giusto che «la filosofia si arresti alla soglia delle apparizioni pasquali, al sabato santo. Essa non deve testimoniare la Gloria. Per sua natura essa è destinata a soggiornare al capezzale di un morto, a vegliare un giacente. Occorre mantenere castamente la frontiera, diceva il filosofo Schelling». È vero, la filosofia e la storiografia non possono appropriarsi delle vie della grazia e della fede. Tuttavia questo non impedisce loro di guardare oltre quella frontiera.Alla frontiera fra storia e fede

È ciò che ora facciamo anche noi in modo essenziale, prima di insediarci nel cuore dell'evento che è teologico e trascendente. Il punto di partenza della nostra ricostruzione è in una presenza particolare in quell'alba incerta, ossia in un gruppo di donne, tre secondo Marco, due per Matteo, tre nominate e altre in numero non definito secondo Luca, una sola, Maria di Magdala, per Giovanni. Ha osservato un biblista, Rinaldo Fabris: «Difficilmente un racconto com'è questo della sepoltura e risurrezione di Gesù, composto anzitutto per motivi catechistici o apologetici, avrebbe messo in scena delle donne come testimoni della tomba vuota di Gesù», se non fosse nella realtà delle cose: le donne, infatti, secondo il diritto semitico, non erano abilitate a testimoniare in modo giuridico valido.

Detto in altri termini, se non fosse stato nella fattualità stessa degli eventi, gli evangelisti non avrebbero mai «inventato» una testimonianza del sepolcro vuoto di Gesù affidandola a donne, «incapaci» di testimoniare. Due sono gli elementi che esse incontrano. Il primo è la pietra che sigillava l'apertura della tomba: ora essa giace ribaltata come segno di un superamento dell'irreversibilità del morire. Il racconto di Giovanni aggiunge una nota esplicita sul contenuto di quel sepolcro, così come appare successivamente agli occhi di Pietro: «Entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato posto sul capo di Gesù, non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte» (Gv 20,6-7). Nel IV secolo, il patriarca di Costantinopoli Giovanni Crisostomo in una sua omelia sul quarto Vangelo annotava: «Chiunque avesse rimosso il corpo non l'avrebbe prima spogliato né si sarebbe preso il disturbo di rimuovere e di arrotolare il sudario e di lasciarlo in un luogo a parte». Il primo elemento è, dunque, una tomba vuota che conserva le tracce di un morto ormai non più presente.

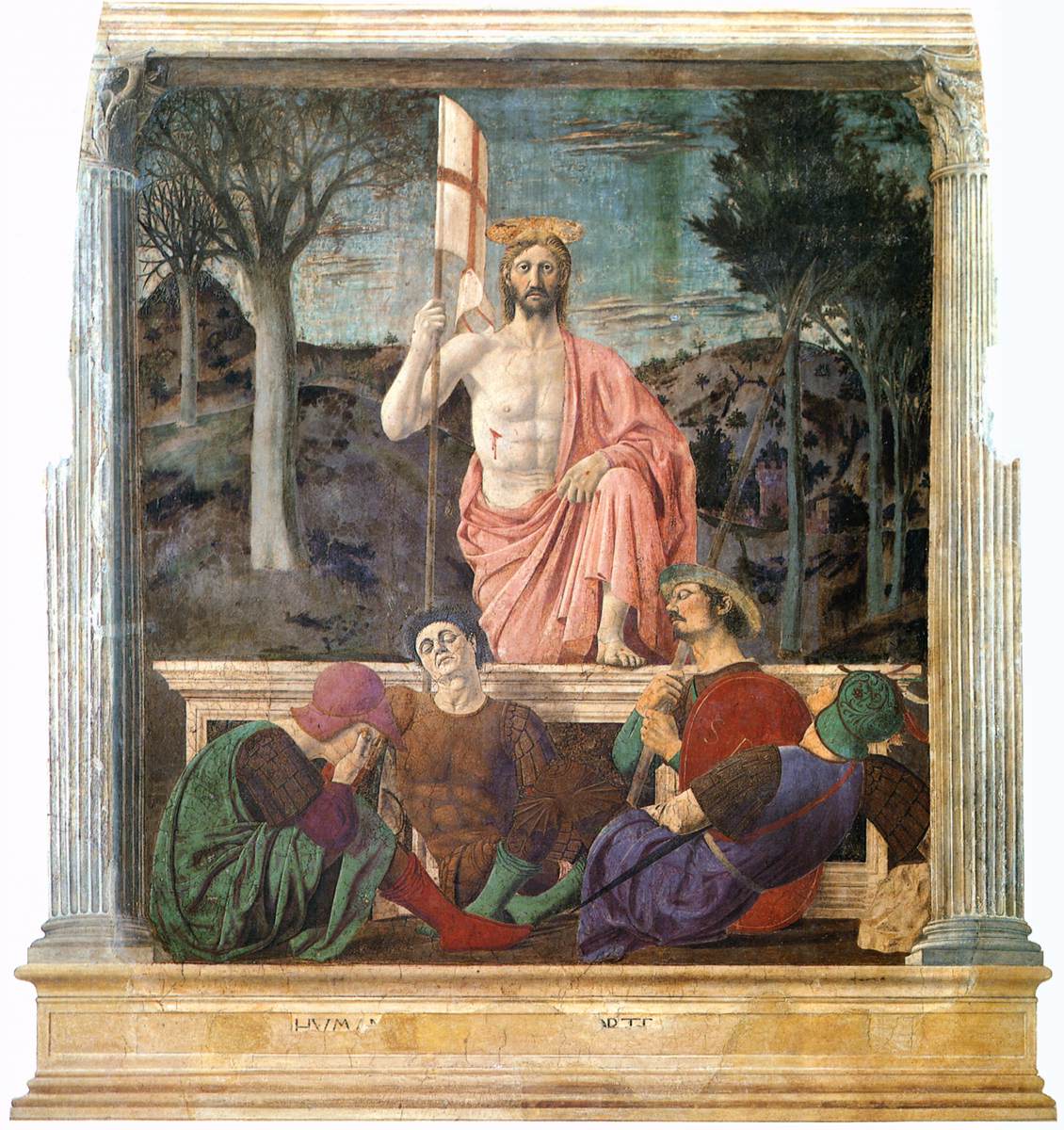

Il secondo elemento è la teofania, cioè un'esperienza trascendente vissuta da quelle donne. La simbologia è tradizionale e si affida all'angelo che proclama le stesse parole dette poi dal Credo cristiano: «È risorto!». Si tratta dell'interpretazione profonda del primo segno, quello della tomba vuota. Come è facile intuire, ci ritroviamo ancora una volta su quel crinale da noi evocato: storia e fede ne sono i versanti, distinti ma inseparabili. Cerchiamo, allora, di approfondire questo intreccio. Una considerazione preliminare si impone e forse sorprende: l'immagine del Cristo sfolgorante di luce che si libra sul sepolcro, dopo averne scardinato la pietra tombale, non è evangelica ma apocrifa. L'arte cristiana dei primi secoli la ignora e, a partire dal V-VI secolo, rappresenta soltanto la «verità» evangelica delle donne al sepolcro. Sarà solo in Occidente, nei secoli XI-XIII, che si svilupperà il tema del Cristo risorgente dalla tomba o sospeso nei cieli. Pensiamo, per esempio, all'assoluta e possente fisicità del Cristo risorto che Piero della Francesca ha dipinto nel 1460 nella sala dell'antico palazzo comunale del suo paese natale, Borgo Sansepolcro.

Perché questo silenzio dei Vangeli sull'evento pasquale di Cristo nelle sue modalità esteriori? Che senso ha l'espressione «risorto dai morti»? La formula «risurrezione di Cristo» usata dai Vangeli e dalla tradizione cristiana comprende un evento storico o è solo una categoria ermeneutica, cioè un'interpretazione teologica di una realtà trascendente? E la locuzione «risurrezione» è l'unica usata per descrivere la Pasqua di Cristo? Sono domande chiare che esigo-no risposte molto articolate formulate nelle pagine di una sterminata bibliografia teologica. Noi ci dobbiamo accontentare solo di poche note fondamentali.

Anzitutto sottolineiamo che per il Nuovo Testamento la misteriosa vicenda finale di Cristo non può essere ricondotta alla rianimazione pura e semplice di un cadavere, come quelle compiute da Gesù nei confronti di Lazzaro (Gv 11) e del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17). Ora noi siamo di fronte a un evento che ha contorni anche verificabili storicamente (la tomba vuota, i lini abbandonati, la testimonianza delle donne) ma il cui nucleo è trascendente; c'è, dunque, anche il ritorno alla vita di Gesù morto, ma ciò che accade in quell'atto, non descritto dai Vangeli, è - per usare un'immagine di Gesù - simile a ciò che avviene al seme o al lievito. Si ha una trasformazione che va oltre il corpo di Gesù, cioè la storicità, e incide su tutto l'essere e sulla storia.

Risurrezione o esaltazione?

Secondo i Vangeli, dunque, il seme e il lievito della divinità sono penetrati attraverso Gesù Cristo, Figlio di Dio, nella realtà intera dell'umanità e nell'essere cosmico trasfigurandoli; è un'irruzione che feconda di eterno e di infinito il nostro tempo e il nostro spazio. Per esprimere questa sorta di irradiazione che lascia tracce visibili ma che opera soprattutto in profondità, il Nuovo Testamento è ricorso almeno a due linguaggi che tentano di manifestare ciò che è per eccellenza un «mistero», cioè una realtà trascendente e superiore all'orizzonte umano. Il primo è quello della risurrezione, un linguaggio già noto all'Antico Testamento: basterebbe leggere il capitolo 37 di Ezechiele ove, in una visione surreale, il profeta descrive lo Spirito creatore di Dio che ritesse su una distesa di scheletri la carne della vita, dando origine a un immenso popolo vivente. Il Nuovo Testamento esprime la «risurrezione» o col verbo eghéirein, «risvegliare» dalla morte, simbolicamente intesa come un sonno, oppure col verbo anístemi, «levarsi, sorgere in piedi». Dietro il velo del linguaggio simbolico si vuole indicare che Gesù come uomo passa attraverso il segno radicale della creaturalità umana, la morte, «risvegliandosi» alla vita divina che gli appartiene e che ora pervade il morire, vincendolo.

C'è, però, un altro linguaggio, caro a Giovanni, a Luca e a Paolo, che è definito di esaltazione o glorificazione ed è espresso con il verbo greco hypsoún, «innalzare, elevare», e con immagini di ascensione verso l'alto. Basterebbe citare tre frammenti giovannei: «Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo ... Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono [che è il nome divino biblico]

Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 3,14; 8,22; 12,32). Oppure basterebbe rievocare il racconto dell'ascensione al cielo ribadito da Luca in finale di Vangelo (24,50-53) e in apertura agli Atti degli Apostoli (1,6-12). Il senso del linguaggio è chiaro. Con la «risurrezione» si affermava soprattutto la continuità fra il Gesù storico e il Cristo risorto; con 1'«esaltazione» si celebra la gloria divina del Risorto. Venendo in mezzo a noi, Gesù è divenuto in tutto simile a noi; con la sua morte egli conclude la sua parabola storica ma è «esaltato», cioè rientra nel mondo divino a cui appartiene come Figlio di Dio, attirando a sé quell'umanità che egli aveva assunto incarnandosi e morendo per condurla alla gloria.

L'ascensione-esaltazione-innalzamento non è, quindi, da concepire in termini materialistici o «astronautici», ma secondo categorie metafisiche e teologiche: fra l'altro, in tutte le culture il cielo è l'area della divinità perché trascende l'orizzonte terreno, è il simbolo della superiorità e diversità di Dio rispetto all'uomo. Ciò che accade nella risurrezione di Cristo è, dunque, un evento complesso, accuratamente rappresentato dai Vangeli. È un evento che si radica nel tempo e nello spazio, cioè nella morte e in una tomba, e che per questo ammette una verificabilità storica minima ma essenziale; esso, però, fiorisce nell'eterno e nel divino, ed è per questo che esige un'analisi nella fede e nellateologia. Nella sua sostanza la Pasqua di Cristo è una realtà trascendente e, come tale, supera la pura verifica storica. Ma ha una risonanza efficace anche nella storia e nello spazio, ove rimangono tracce e segni.

Ora comprendiamo perché gli evangelisti si siano rifiutati di ridurre quello che avviene al sepolcro di Cristo entro i confini di una rianimazione di cadavere, ma siano ricorsi a linguaggi più profondi e simbolici. Rimane, però, aperta una questione: se Cristo è risorto ed è glorificato, dovrebbe essere possibile ancora incontrarlo, sia pure attraverso un'esperienza particolare e non banalmente fenomenica. È ciò che vediamo subito vagliando quelle testimonianze evangeliche di solito catalogate sotto il termine poco felice di apparizioni.

«Erano incapaci di riconoscerlo»

Che sia poco felice, il vocabolo «apparizione» lo deve alla comune accezione odierna che spesso introduce sotto questo termine fantasie, emozioni spirituali indefinibili, parapsicologia e persino magia e inganni. In realtà il linguaggio neotestamentario ricorre solo al verbo «vedere»: Gesù «fu visto», in greco ofthé, verbo usato anche da san Paolo nel suo Credo che abbiamo citato come il punto di partenza del nostro itinerario di ricerca. Le narrazioni evangeliche di questi incontri sono molteplici (tre incontri «privati», cioè con singoli, e cinque con la comunità dei discepoli). Essi hanno come fondale Gerusalemme o la Galilea, le aree geografiche nelle quali Gesù era stato incontrato durante la sua esistenza terrena. Se il modello può essere quello delle teofanie anticotestamentarie, cioè di quelle solenni apparizioni divine riservate ad Abramo, Mosè, Davide, Salomone, Elia e ai profeti, la realtà ora è molto più diretta e quotidiana.

Nei racconti evangelici delle «apparizioni» del Risorto sono riconoscibili due trame o sequenze fisse. La prima è stata catalogata dagli studiosi come «apparizione di riconoscimento» e ha per sfondo Gerusalemme. Ai discepoli riuniti o in viaggio, Cristo si ripresenta all'improvviso. Stranamente essi non lo riconoscono subito: paradossale è il caso di Maria di Magdala che lo scambia con il custode del giardino cimiteriale ove era stato sepolto Gesù. L'apice della scena è, quindi, nel «riconoscimento» che è favorito da Cristo stesso con segni e parole. Maria è chiamata per nome: «essa, allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbunì! che significa "Maestro!"» (Gv 20,16). Anche «gli occhi [dei discepoli di Emmaus] erano incapaci di riconoscerlo» mentre camminavano e ascoltavano il Risorto che parlava con loro. Ma, quando egli spezza il pane in casa, «si aprirono i loro occhi e lo riconobbero» (Lc 24,31). Anche la narrazione posta in appendice al Vangelo di Giovanni, pur essendo ambientata sul lago di Tiberiade, contiene questo stesso elemento di «cecità». Sette discepoli, in seguito alla morte del loro maestro, sono ritornati a fare i pescatori e quando vedono, dopo una notte di pesca, un uomo sul litorale, «non si accorgono che era Gesù» (Gv 21,4), a esclusione del «discepolo amato», simbolo del perfetto credente, il quale si rivolge a Pietro ed esclama: «E il Signore!» (21,7).

A questo punto è legittima una domanda: come può darsi che i discepoli non riconoscano subito Gesù nel Cristo risorto? La risposta è nella natura stessa dell'evento pasquale così come l'abbiamo descritto. Esso incide nella storia ma è, nella sua sostanza, soprannaturale, misterioso, trascendente. Per avere il «riconoscimento» del Cristo risorto non basta avere avuto una conoscenza storica, camminando con lui sulle strade palestinesi, ascoltandolo mentre parlava sulle piazze o si cenava insieme. È necessario avere un canale di conoscenza e di comprensione superiore, quello della fede, e allora Cristo si rivela vivo e presente nella storia che continua. In questa luce è facile intuire che 1'«apparizione», cioè l'incontro con il Risorto, è disponibile a tutti coloro che crederanno o saranno da lui interpellati alla fede: pensiamo al caso emblematico di Paolo oppure all'episodio citato dei due discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). In esso si intuisce in filigrana lacelebrazione eucaristica cristiana come luogo dell'incontro con Cristo. Due sono, infatti, le tappe di quella narrazione: durante il viaggio da Gerusalemme al villaggio di Emmaus i due discepoli, uno di nome Cleopa (Cleopatro) e l'altro anonimo, ascoltano le Scritture spiegate dal viandante ignoto, che si è unito a loro, in chiave cristiana; poi, giunti a casa, ecco lo «spezzare il pane» che, nel linguaggio neotestamentario, rimanda all'eucaristia. Ebbene, già durante l'ascolto della parola sacra «il cuore arde nel petto»; allo spezzare del pane eucaristico «i loro occhi si aprono e riconoscono» in quel viandante Cristo. La liturgia cristiana, secondo Luca, è il luogo dell'incontro con il Risorto, incontro disponibile a tutti nel tempo e nello spazio che muta.

L'esperienza di fede, però, non vuole dire fantasia, sogno, assenza di realtà storica. Ecco perché - come abbiamo già ricordato - Luca, per esempio, insiste sul fatto che Cristo risorto «mangia una porzione di pesce arrostito» (24,42-43) e in Giovanni si ripete che sul lago di Tiberiade «Gesù prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce» (21,13). Si introduce il rimando vigoroso alla «corporeità», che per il semita non è solo fisicità, ma indizio di personalità e di presenza: «Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate! Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho» (Lc 24,39). E il dito e la mano di Tommaso da cui abbiamo preso le mosse per questa nostra analisi ne sono un'altra conferma. Questo linguaggio evangelico ha lo scopo di sottolineare l'«oggettività» dell'esperienza pasquale. Essa non sboccia da una sensazione soggettiva, ma è indotta da una presenza esterna, trascendente ma reale. Così reale ed efficace da mutare radicalmente la vita di quegli uomini esitanti e timorosi e persino quella di un avversario deciso come Paolo.

«Sino alla fine del mondo»

Parlavamo di due schemi secondo i quali i Vangeli tratteggiano le apparizioni. Ebbene, oltre a quelli di «riconoscimento», ci sono gli incontri «di missione». Il Cristo risorto incarica i discepoli di un compito missionario. La grandiosa finale del Vangelo di Matteo (28,16-20), ambientata in Galilea, ne è l'esempio più luminoso. Gli apostoli - che in verità sono ancora dubbiosi, come nota l'evangelista - dovranno proclamare il Vangelo a tutto il mondo, battezzare, insegnare la morale cristiana: ricevono quindi l'incarico di evangelizzare e di offrire i sacramenti della salvezza. È questa la missione della Chiesa nata dalla Pasqua di Cristo. Anche la Maddalena è invitata ad «andare dai fratelli» per annunziare loro la risurrezione. Anche per Luca il Cristo che ascende alla gloria del cielo lascia come testamento ai discepoli che «nel suo nome devono essere predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati» (Lc 24,47) e tutta la seconda opera di Luca, gli Atti degli Apostoli, è la testimonianza di questo impegno missionario che ha la sua radice nel mandato pasquale di Cristo e nella sua presenza: «io sarò con voi sino alla fine del mondo» (Mt 28,20).

Suggestiva è la scena ambientata da Giovanni nella sera del giorno della risurrezione e nella cornice del Cenacolo, ove poche ore prima Gesù aveva celebrato la sua cena pasquale (20,19-23). Il Risorto appare davanti agli apostoli impauriti, compie un gesto simbolico e pronunzia alcune parole esplicative. Egli «soffia» su di loro, eseguendo un'azione simbolica, simile a quelle care ai profeti. In ebraico, come anche in greco, un unico vocabolo (rûah/pnéuma) può evocare sia il «vento», il «soffio», il «respiro» dell'aria sia lo «spirito» dell'uomo e di Dio. Il soffio era il simbolo dello Spirito creatore che «si librava sulle acque... e alitava nelle narici» dell'uomo chiamato all'esistenza (Gn 1,2 e 2,7). Le parole di Cristo spiegano il valore profondo di quell'atto simbolico: «Ricevete lo Spirito Santo! A chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi non li perdonerete resteranno non perdonati» (Gv 20,22-23). Alla Chiesa è, dunque, affidata la stessa missione di Gesù, quella di creare una nuova umanità pacificata con Dio. Quel potere che Cristo aveva esercitato passando sulla terra «perdonando i peccati» ora è affidato dal Risorto alla sua comunità: egli è ancora presente e dà efficacia a questo perdono, ma tocca alla Chiesa il compito di rendere visibile e «storica» la salvezza.

Le apparizioni acquistano, dunque, un alto valore teologico. Non ci si stupisce, allora, se la tradizione popolare abbia voluto nei secoli successivi moltiplicarne il numero e gli attori, affermando in tal modo che la possibilità di incontrare il Risorto è aperta a tutti. Gli scritti apocrifi si sono preoccupati soprattutto di immaginare un abbraccio fra Cristo e Maria. Nel Vangelo copto di Gamaliele (V sec.) Maria è consolata da Gesù: «Hai versato abbastanza lacrime. Colui che fu crocifisso ora è vivo, parla con te e indossa la porpora celeste». E Maria: «Sei dunque risorto, mio Signore e mio figlio? Felice risurrezione!». A questo punto si inginocchia per baciarlo e per essere benedetta, ma anch'essa riceve la missione di «correre dai fratelli e portare il lieto annunzio della sua risurrezione dai morti». Celebre sarà anche l'incontro apocrifo di Pietro con Cristo a Roma, mentre l'apostolo sta fuggendo dalla persecuzione di Nerone. Raccontano gli Atti di Pietro (fine II sec.): «Mentre attraversava la porta della città, Pietro vide il Signore che entrava in Roma e gli disse: Signore, dove vai? Il Signore gli rispose: Entro in Roma per essere nuovamente crocifisso! Pietro, allora, si pentì del suo proposito, vide il Signore salire in cielo e se ne ritornò sereno a Roma». Da questo racconto lo scrittore polacco Henryk Sienkiewicz (1846-1916) ha elaborato il famoso romanzo Quo vadis?, divenuto anche un film di Mervyn LeRoy (1951).

Nelle sue Lettere di Nicodemo (1951) lo scrittore polacco cattolico Jan Dobraczynski, morto nel 1994, fa una considerazione che potremmo porre a sigillo di questo nostro itinerario nell'orizzonte pasquale cristiano: «Vi sono misteri nei quali bisogna avere il coraggio di gettarsi, per toccare il fondo, come ci gettiamo nell'acqua, certi che essa si aprirà sotto di noi. Non ti è mai parso che vi siano delle cose alle quali bisogna prima credere per poterle capire?». I racconti evangelici pasquali sono prima di tutto testi di fede e, proprio per questa via, aprono la ricerca di una comprensione che sia anche razionale e storica. Il credere e il comprendere s'intrecciano in modo complesso e delicato e costituiscono la struttura fondamentale della teologia cristiana. Ritorna la curiosa inversione che abbiamo già evocata fra il «trovare» prima e il «cercare» poi. O, se si vuole, si ripropone l'intuizione del Discorso intorno alla passione d'amore di Pascal (alcuni lo attribuiscono invece alla sua cerchia), secondo il quale «le cose umane bisogna capirle per amarle, mentre le cose divine bisogna amarle per capirle». È un po' l'agostiniano credo ut intelligam, «credo per capire», amo e comprendo, vivo e poi descrivo.

(Gianfranco Ravasi e Luc Ferry, Il Cardinale e il filosofo. Dialogo su fede e ragione, Mondadori 2014, pp. 124-134)

http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=frontpage

Nessun commento:

Posta un commento